शोभा अक्षर, ‘हंस’ से दिसम्बर, 2022 से जुड़ी हैं। पत्रिका के सम्पादन सहयोग के साथ-साथ आप पर संस्थान के सोशल मीडिया कंटेंट का भी दायित्व है। सम्पादकीय विभाग से जुड़ी गतिविधियों का कार्य आप देखती हैं।

आप इनसे निम्नलिखित ईमेल एवं नम्बर पर सम्पर्क कर सकते हैं :

ईमेल : editorhans@gmail.com

फ़ोन न : 011-41050047

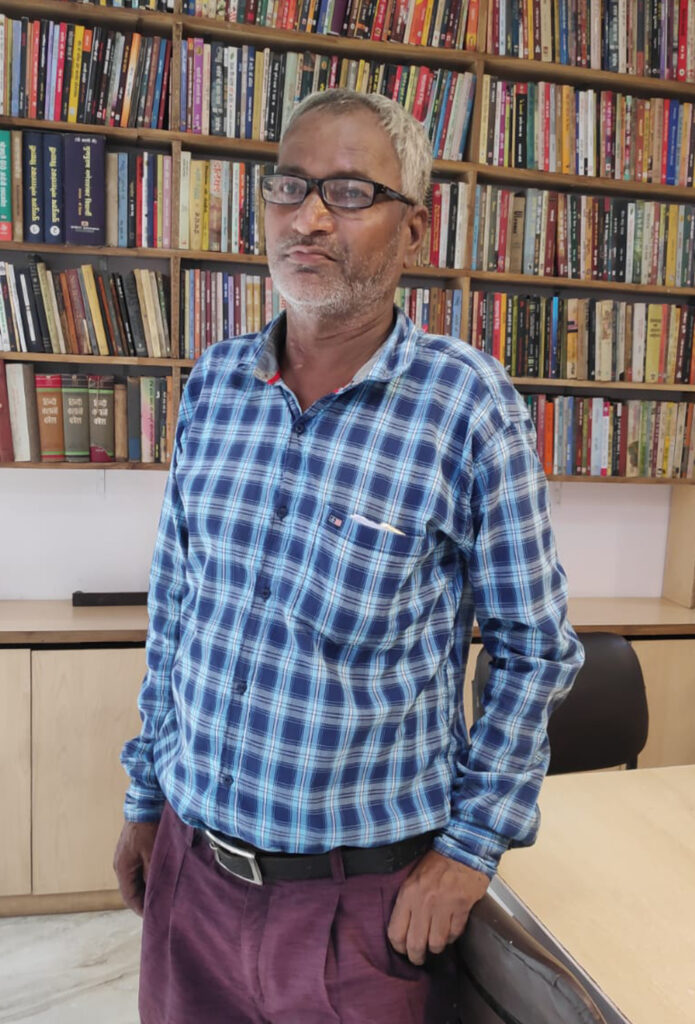

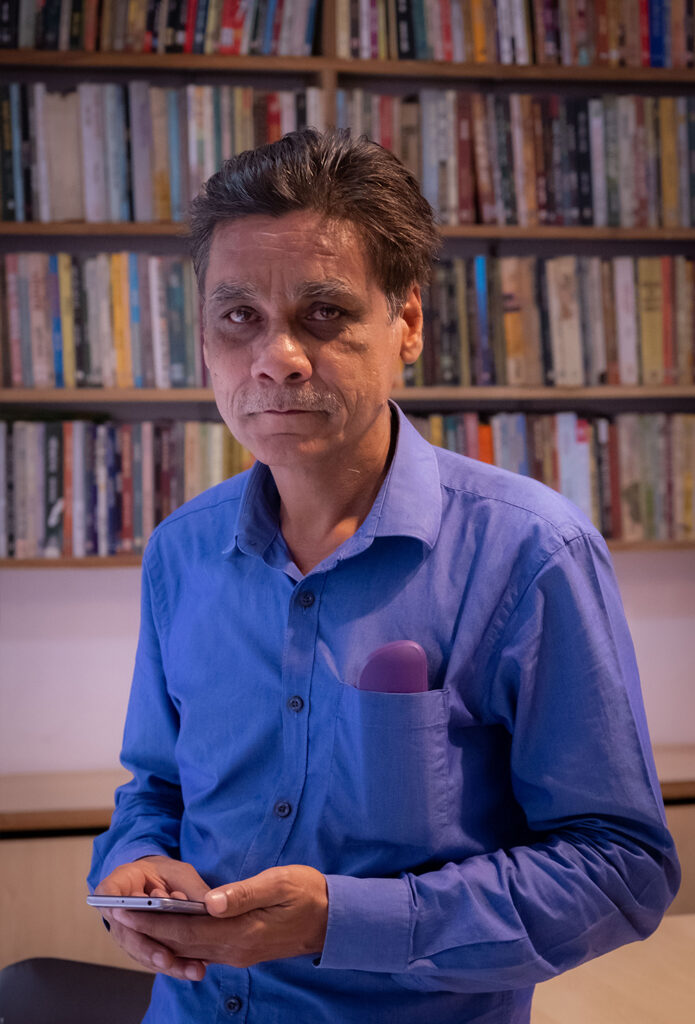

प्रेमचंद की तरह राजेन्द्र यादव की भी इच्छा थी कि उनके बाद हंस का प्रकाशन बंद न हो, चलता रहे। संजय सहाय ने इस सिलसिले को निरंतरता दी है और वर्तमान में हंस उनके संपादन में पूर्ववत निकल रही है।

संजय सहाय लेखन की दुनिया में एक स्थापित एवं प्रतिष्ठित नाम है। साथ ही वे नाट्य निर्देशक और नाटककार भी हैं. उन्होंने रेनेसांस नाम से गया (बिहार) में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जिसमें लगातार उच्च स्तर के नाटक , फिल्म और अन्य कला विधियों के कार्यक्रम किए जाते हैं.